コラム Column

2022年09月25日

2022年夏の自然災害まとめ

今月9月は、9/1が防災の日とされたり、台風が発生したりなど、防災に対する関心の高まる月です。防災の日は、元々、関東大震災が9月1日に起きたことや、台風の襲来が多いとされる210日にあたることなどから、1960年に定められ、防災訓練などの啓蒙活動を行う日となったようです。

残念ながら、今年も甚大な自然災害が発生しました。まず、被害に遭われた方々には一刻も早い復旧をお祈りいたします。本記事では、今後の防災に対する意識を醸成する意味も込めて、今年これまでに発生した気象関連の災害イベントをまとめました。残念ながら、今年も甚大な自然災害が発生しました。まず、被害に遭われた方々には一刻も早い復旧をお祈りいたします。本記事では、今後の防災に対する意識を醸成する意味も込めて、今年これまでに発生した気象関連の災害イベントをまとめました。

発生被害や、温暖化との関係性を含めた気象メカニズム、昨今の対策の動きなどの視点で俯瞰的にまとめたいと思います。「今年はなぜ・どんな自然災害が生まれて、今後どう対策していくのか?」といった議論の参考になれば幸いです。

■日本の2022年の水害イベント

今年国内では、7月と8月に大雨による水害が発生しました。また、相対的に被害は少なかったですが、6月にも大雨が、7月には台風が発生していました。

2022年8月大雨

最近では2022年8月3日以降に東北地方や北陸などの広い範囲で断続的に猛烈な雨が降り、記録的な大雨となりました。この大雨によって、4つの一級河川で氾濫が起こり、特に最上川(山形県)や後志利別川(北海道)では家屋の浸水被害も生まれています。

一級河川以外の都道府県管理の河川も含めると、132もの河川で氾濫が起こっています。例えば、新潟県では、三面川水系高根川にて堤防が決壊しており、本降水イベントにおいて最大となる2,133もの住宅被害が生まれています。全国では、12名の死傷者や、6,689の住宅被害(24の全壊を含む)といった痛ましい被害が生まれました。

詳細は後述しますが、気象メカニズムの観点として、8月3日~5日にかけての大雨は、前線が停滞して、その前線に対して暖かく湿った空気が多く流れ込んだことにより発生しました。

2022年7月大雨

次に大きな被害をもたらしたのは、2022年7月14日~東北地方や九州を中心に発生した大雨です。この大雨では、28の河川で氾濫が発生し、全国で1,719もの住宅被害が生まれました。

特に宮城県においては、名蓋川や出来川にて堤防が決壊するなど、甚大な被害を生んでいます。

参考)名蓋川の堤防の結界の様子 https://www.youtube.com/watch?v=WDLnCu6UqJg

気象メカニズムの観点では、7月の大雨は8月の大雨と同様に、前線の停滞と暖かく湿った空気の流入により発生したと考えられます。

2022年6月大雨・2022年7月台風

その他の水害イベント2件は、6月の北海道周辺での大雨と、7月の台風4号になります。

これらは、相対的に見れば上記の水害イベントよりも被害の規模は少なかったものの、7月の台風4号においては、伊豆諸島で120mm/24h規模の大雨が発生したり(伊豆諸島の降水量の平年値は月190mm前後)、高知県で5河川が氾濫したりなど、全国で139の住宅被害などが生まれました。

本大雨では、上記2件とは異なり、台風や低気圧周辺の暖かく湿った空気の流入により大雨がもたらされています。

■気象メカニズム・温暖化との関連性

気象メカニズムについて補足します。

よく大雨の予報があると天気予報にて「南から暖かく湿った空気の流入により太平洋側では大雨が予想されています」といったアナウンスを聞くことが多いかと思います。

基本的な原理として、雨は暖かく湿った空気が集まって、上昇気流に乗って上空に運ばれ、水蒸気が凝結することで、発生します。日本国内における大雨は、この暖かく湿った空気の流入や上昇気流への乗り方によって大別できます。

まず、前線(暖気団と寒気団の境目)が停滞して継続的に暖かく湿った空気が流入して雨が降り続くことが多いです。特に梅雨前線や秋雨前線のような季節性の停滞前線に伴って発生します。

次に、台風(や非常に発達した低気圧)によって暖かく湿った空気の流入と上昇気流が発生することによる大雨も多く発生します。気温や海面水温があがる夏季において特に発生しやすいです。

これらに地形的要因が加わることで線状降水帯が形成され、大雨が増長されるパターンもよく見られます。

今年大きな水害をもたらした7月大雨と8月大雨はともに前線の停滞によるものですが、降水の規模が大きかった背景には、ラニーニャ現象と温暖化の影響が関連しているものと見られます。

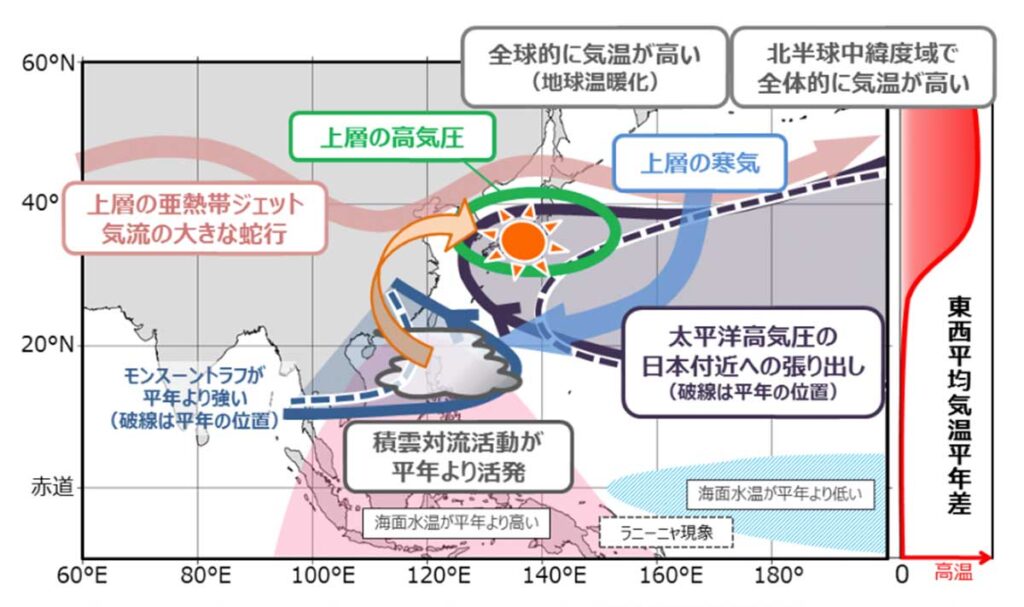

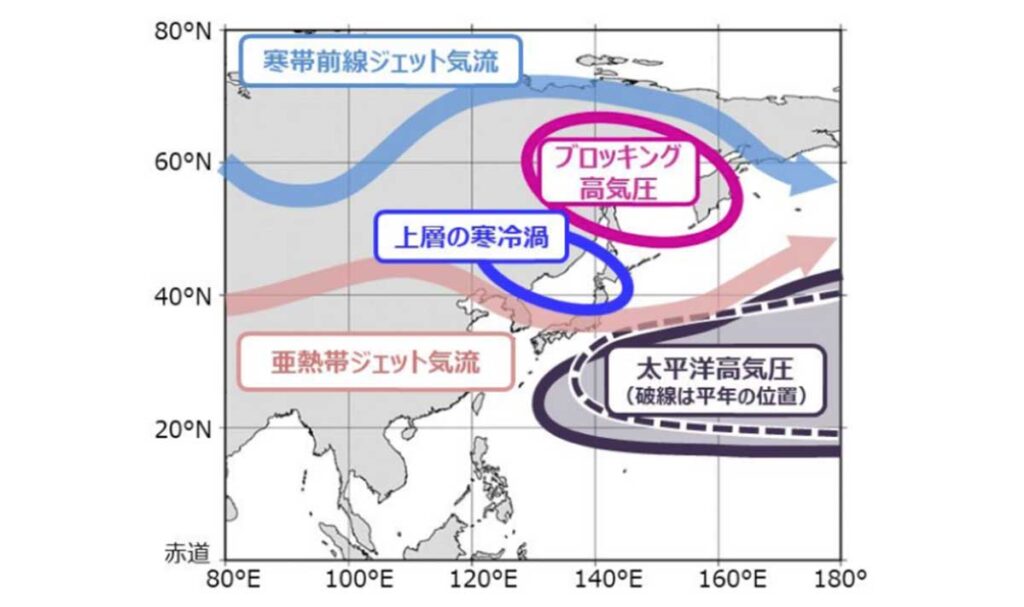

大規模な大気の流れに関する模式図(出典:気象庁 異常気象分析検討会)

大規模な大気の流れに関する模式図(出典: 気象庁 異常気象分析検討会)

周知の通り、地球温暖化は、平均気温が年々上昇している現象を指しているのに対し、ラニーニャ現象は、数年の周期で熱帯太平洋の特定領域(太平洋赤道域の日付変更線付近から南米沿岸)の海面水温が平年より低くなる現象を指しています。(逆に海面水温が高くなる現象をエルニーニョ現象と呼びます)

一般的に、ラニーニャ現象が発生すると日本は猛暑になりやすい、と言われることがありますが、実際に今年は6月~7月上旬にかけて非常に暑い状態が続いていました。

ラニーニャ現象は、熱帯付近の大気循環が強まり、冷たい海洋深層水が地表付近に湧き上がることで発生しています。このとき、併せて、インドネシア近海で上昇気流が増長され、日本では下降気流が強まり、通常の太平洋高気圧の位置よりも、日本付近に張り出し、日本では晴れが続き気温が高くなります。

さらに温暖化の影響と相まって、日本付近では記録的な猛暑になったと考えられています。

イベントアトリビューションと呼ばれる、異常気象の事象に対して、温暖化の影響がどの程度あったか調べる研究によっても、今回の猛暑は温暖化による影響がかなり大きい(温暖化がなかったら発生確率はかなり低かった)とされています。

この頃、パキスタンで大きな洪水が発生していましたが、上述のインドネシア近海とあわせてパキスタン付近でも上昇気流・積雲対流活動が活発化したことで、亜熱帯ジェット気流が大きく蛇行した可能性が指摘されています。

これによって、不安定な大気状態をもたらす気圧の谷・上層の寒冷渦が持続的に存在し、太平洋高気圧は南西側に押し下げられ、日本付近(東北地域)で前線が停滞し、大雨がもたらされたものと見られます。

加えて、8月3日~には、東シナ海を北上した台風5号、6号の影響で、暖かく湿った空気の流入が東北地域に継続的になされた点および地形要因に起因する局地的な線状降水帯が発生した点によって、さらなる大雨がもたらされました。

ここで起きた大雨がすべて温暖化の影響によるものとは決していえませんが、上述の通り暖かく湿った空気の流入が大雨のドライバーになっている点に鑑みると、温暖化によって空気中に含有される水蒸気量が増加したことが、大雨の強度の増加につながっている可能性は高いと考えられます。

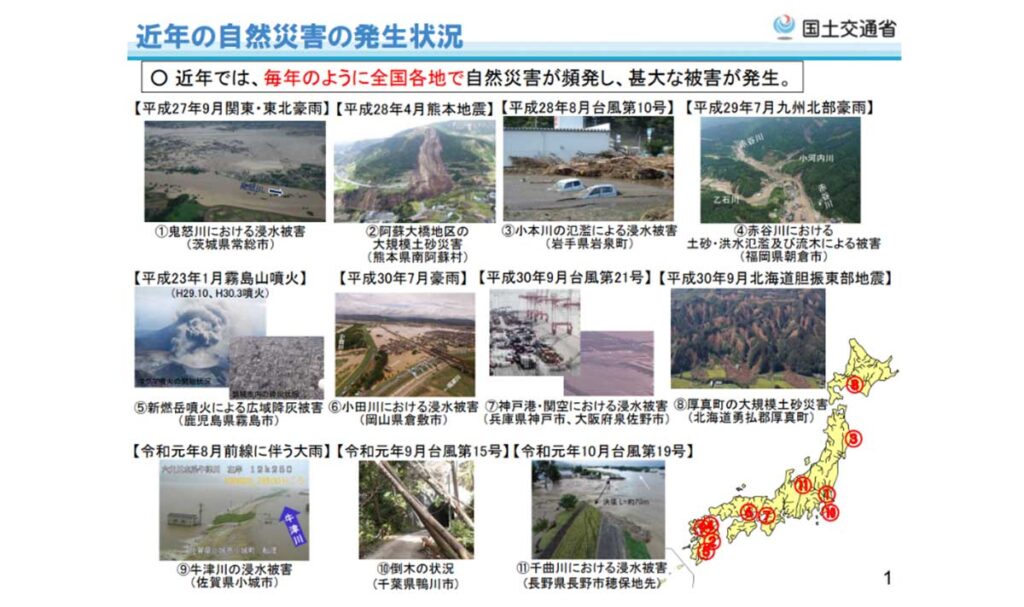

日本の2021年以前の水害イベント

実際に、全国の降水量も過去約50年間の間において上昇トレンドにあります。

昨年以前を振り返ってみても、2021年9月の台風14号や、2020年の7月豪雨、2019年の東日本台風など台風や前線の停滞、線状降水帯などによって、毎年大きな大雨や洪水被害が発生しています。

特に2019年の東日本台風では、100人を超す死者や13,000戸以上の住宅被害など、甚大な被害を引き起こしました。

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-gensaihonbu/1kai/pdf/sankou.pdf

■海外での水害イベント(洪水以外も含め)

こうした水害は、日本以外でも多く発生しています。

最近では、上述の通り、パキスタンの洪水被害が甚大なものとなっています。2022年7月の平均降雨量が170mmを超え、平年の3倍近くになり、1,000人を超す死者が出ています。「史上最悪」「国土の3分の1が水没」などの報道が出ています。

また、洪水とは逆に干ばつの被害も甚大なものとなっています。

欧州委員会は2022年8月に、「少なくとも過去500年で最悪の状況」「気候変動が毎年顕著になっている」といった表明をしました。

熱波によってスペインやポルトガルで山火事の被害が発生しているのみならず、イタリアやフランスでは、貯水量の減少によって水力発電や各種発電設備の水冷システムに深刻な影響が出ています。

日本でも5月ごろに渇水によって愛知県において水不足により工場が稼働できないなどの事象が発生しておりました。

■今後の対策

洪水に話を戻すと、今後どう治水の取り組みをしていくかが重要となります。いま我々は気候変動の影響も加味して、改めて水害のリスクを適切に評価し、必要な対策を施していくべきタイミングにあると考えます。

昨年2021年に流域河川関連法案の改訂版が施行されました。これは気候変動の影響に対する対策の意味合いを含むと考えられます。上述の被害にあった河川では、堤防の強化や河道幅の拡大など、周辺地域の地権者との合意形成を要する対策の必要性も謳われています。

改正法案は「河川管理だけでなく、川上・川下含めた流域全体で関係者一岩となって治水に取り組む」ことコンセプトとしていますが、まさにこうした周辺地域の地権者との連携のもと工夫して施策を打っていくことが求められていると考えます。

このような多岐にわたる関係者との間で合意形成をして進めていくうえで、気候変動の影響も加味した水害のリスク評価を適切に行うことが重要と考えます。一般の企業にとっても、TCFD報告書の中で洪水を始めとした物理的リスクのリスク評価・情報開示が求められるなど、こうしたリスクマネジメントの必要性は一層高まっていると考えます。

最新の気候科学の知見やデータを活用しながら、きちんとリスク評価を行い、適切にPDCAを回すことで災害被害を極小化した未来を作っていけることを切に願います。

■Gaia Visionのサービス

弊社Gaia Visionでは、本稿で解説した洪水リスクなどに関連して、企業様のリスク分析やレジリエンス向上に向けた取組支援、TCFDなどの脱炭素・気候変動関連の情報開示対応支援など様々なサービスを提供しております。気候リスク分析アプリケーションClimate Visionを利用することで、簡単に情報開示対応のための気候シナリオ分析・物理的リスクの評価を行うことも可能です。気候変動リスクの分析や情報開示でお困りの際には、ぜひとも弊社にご相談ください。

参考文献

- 東京消防庁 防災の日と二百十日

https://www.tfd.metro.tokyo.lg.jp/libr/qa/qa_59.htm - 国土交通省 災害・防災情報

https://www.mlit.go.jp/saigai/index.html - 消防庁 災害情報一覧

https://www.fdma.go.jp/disaster/info/2022/ - 気象庁 異常気象分析検討会

https://www.jma.go.jp/jma/press/2208/22b/kentoukai20220822.html - JETRO パキスタン、史上最悪レベルの大雨被害

https://www.jetro.go.jp/biznews/2022/08/cf3480acbcbaf2b8.html - 近年の自然災害の発生状況

https://www.mlit.go.jp/river/bousai/bousai-gensaihonbu/1kai/pdf/sankou.pdf - 日本経済新聞 欧州干ばつ「500年で最悪」

https://www.nikkei.com/article/DGKKZO63834700Z20C22A8EAF000/

News

- 2025年06月23日 【セミナー申込受付中】7/8 リクロマ × Gaia Vision セミナー|自然災害リスクに備える企業の実務対応

- 2025年06月20日 環境省の発行する「令和7年版 環境・循環型社会・生物多様性白書」に掲載されました

- 2025年06月04日 Gaia Vision、ベトナムにおける気候変動適応に資する早期警戒システム導入のマスタープラン策定事業を実施

- 2025年05月23日 日本地球惑星科学連合(JpGU)2025年大会で北が発表します

- 2025年04月03日 宇宙戦略基金が公募する技術開発テーマ「衛星データ利用システム海外実証(フィージビリティスタディ)」にて当社が連携機関を務める技術開発課題が採択されました

Column